Spec 编程实践:用规范驱动开发的新玩法

# Spec 编程实践:用规范驱动开发的新玩法

最近在尝试一种新的开发方式 —— Spec 编程(Specification-Driven Development),感觉挺有意思的,今天分享一下实践体验。

# 什么是 Spec 编程?

Spec 编程是一种把"可执行规范"当作一等公民的开发方式:

核心理念:先用结构化的规范(schema/IDL/DSL)把数据结构、接口契约、行为流程、约束与指标写清楚,再用这些规范自动生成代码骨架、校验、测试、文档与运维配置,并在 CI/CD 中持续校验实现是否"符合规范"。

简单说,就是先写规范,后写代码。规范即是文档,也是代码生成的源头。

# 我用的工具框架

我使用的是这个 MCP 框架:spec-workflow-mcp (opens new window)

它提供了一套完整的 Spec 编程工作流。

# 核心概念和工作流

# Steering - 项目级别的文档

Steering 是项目的"方向盘",包含三个核心文件:

- product.md - 产品功能描述

- structure.md - 代码结构设计

- tech.md - 架构设计文档

这三个文件相当于给项目建立了一个"知识库",让 AI 能快速理解项目全貌。

# Spec - 单次需求流程

每个具体需求都要走一套标准化流程:

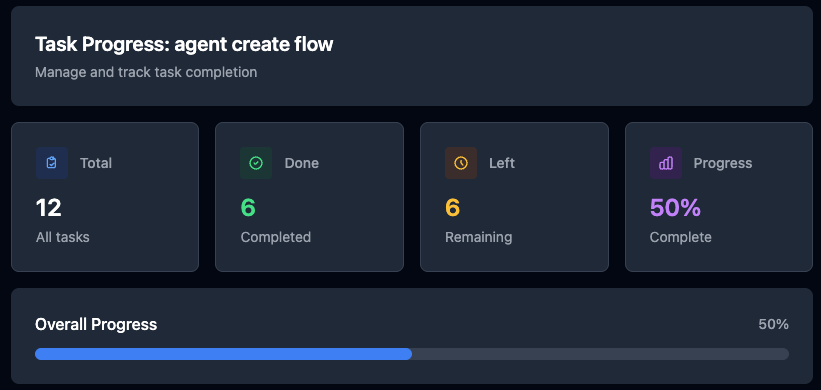

Requirements --> Design --> Tasks

每一步都可以走 PR 流程:审核 --> 重新生成 --> 通过

最终生成的 Tasks 可以直接交给 Claude Code 分步执行。

# 实际使用感受

# 优点:Steering 很实用

Steering 文档真的很好用,把项目概况浓缩了,方便 Claude Code 理解项目背景。不用每次都要重新解释项目是干什么的,技术栈是什么。

# 缺点:流程有点重

每次需求都要走完整流程,有好有坏。

好的地方:AI 对需求理解不到位的地方,在 requirements 和 design 环节就暴露出来了,你可以提前纠正它。相当于有了一个"需求澄清"的环节。

坏的地方:AI 按照预设模板来思考,容易"想太多"。你需要做大量的修改来避免它过度设计,需要反复多次编辑,挺费心的。

# 适用场景

从我的使用经验来看,Spec 编程比较适合:

- 复杂项目 - 需要多人协作,需要统一的规范和理解

- 长期项目 - 投入建立 Steering 文档的成本能够摊销

- API 密集型项目 - 接口规范化收益明显

- 对质量要求高的项目 - 需要严格的设计审核流程

对于小项目或者快速原型,这套流程可能有点"杀鸡用牛刀"了。

# 总结

Spec 编程是一个有趣的尝试,它把软件工程中的"设计先行"理念用 AI 工具具体化了。

优势是规范化程度高,AI 参与的设计质量更稳定。

劣势是流程比较重,对于习惯了"敏捷开发"的团队可能需要一个适应过程。

我觉得这更像是一种"工程化的产品开发方式",适合那些对过程管控要求比较高的场景。

不过话说回来,随着 AI 编程工具越来越强,我们确实需要更多这种"人机协作"的新方法论。Spec 编程可能不是最终答案,但绝对是一个值得尝试的方向。